Leipzigs Geschichte: Von der Gründung zur Kulturmetropole der Gegenwart!

Entdecken Sie Leipzigs faszinierende Geschichte von der Gründung bis zur Gegenwart. Erfahren Sie mehr über kulturelle Meilensteine, wirtschaftliche Entwicklungen und die Rolle der Stadt in entscheidenden historischen Momenten.

Leipzigs Geschichte: Von der Gründung zur Kulturmetropole der Gegenwart!

Leipzig, die pulsierende Metropole im Herzen Sachsens, ist weit mehr als nur ein Knotenpunkt für Kultur und Wirtschaft. Die Stadt atmet Geschichte aus jeder ihrer Straßen und Plätze, geprägt von Jahrhunderten voller Wandel, Widerstand und Innovation. Von den mittelalterlichen Handelswegen bis hin zu den friedlichen Revolutionen der Neuzeit hat Leipzig immer wieder bewiesen, dass es ein Ort ist, an dem Geschichte nicht nur geschrieben, sondern gelebt wird. Dieser Artikel nimmt Sie mit auf eine Reise durch die entscheidenden Meilensteine, die Leipzig zu dem gemacht haben, was es heute ist. Tauchen Sie ein in die Epochen, die diese Stadt geformt haben, und entdecken Sie, wie Vergangenheit und Gegenwart hier auf einzigartige Weise miteinander verschmelzen. Lassen Sie sich überraschen von den Geschichten, die hinter den Fassaden dieser faszinierenden Stadt verborgen liegen.

Einführung in Leipzigs Geschichte

Stellen Sie sich vor, Sie stehen an der Kreuzung zweier uralter Handelswege, wo der Wind Geschichten von Händlern, Gelehrten und Revolutionären flüstert. Genau hier, im Herzen Mitteldeutschlands, nahm die Geschichte Leipzigs ihren Anfang. Bereits in der Jungsteinzeit hinterließen Menschen ihre Spuren in dieser Region, wie Funde der bandkeramischen und Kugelamphorenkultur belegen. Bis ins frühe 6. Jahrhundert gehörte das Gebiet zum Königreich der Thüringer, bevor slawische Siedler aus Böhmen die Landschaft prägten. Der Name der Stadt, abgeleitet von der slawischen Form *Lipьsko*, was „Ort der Linden“ bedeutet, zeugt noch heute von diesen Wurzeln.

Ein entscheidender Wendepunkt kam im Jahr 1015, als Leipzig erstmals in der Chronik von Thietmar von Merseburg als „urbs Libzi“ erwähnt wurde. Wenig später, im Jahr 1165, erhielt der Ort Stadtrecht und Marktprivilegien, was oft als das Gründungsjahr betrachtet wird. Schon damals erkannte man die strategische Lage an wichtigen Handelsrouten, und die Leipziger Messe, deren Ursprünge ins 12. Jahrhundert reichen, entwickelte sich schnell zu einem Dreh- und Angelpunkt des mittelalterlichen Handels. 1497 wurde sie zur Reichsmesse erhoben, ein Privileg, das den wirtschaftlichen Aufstieg der Stadt weiter befeuerte. Parallel dazu entstand die älteste Stadtpfarrkirche, St. Nikolai, deren Bau 1165 begann und bis heute ein stummer Zeuge dieser frühen Blütezeit ist.

Im 15. Jahrhundert avancierte Leipzig zu einem Zentrum des Pelzhandels, besonders am Brühl, während die Gründung der Universität im Jahr 1409 einen geistigen Aufschwung einleitete. Diese Bildungsstätte, eine der ältesten im deutschsprachigen Raum, zog Denker und Gelehrte an und prägte den bürgerlichen Charakter der Stadt, die nie Residenz eines Fürsten oder Sitz eines Bischofs war. Doch nicht nur Fortschritt bestimmte diese Epoche: Zwischen 1479 und 1730 wurden in Leipzig Hexenverfolgungen dokumentiert, bei denen 30 Menschen in Prozesse verwickelt waren – ein düsteres Kapitel inmitten des Aufbruchs.

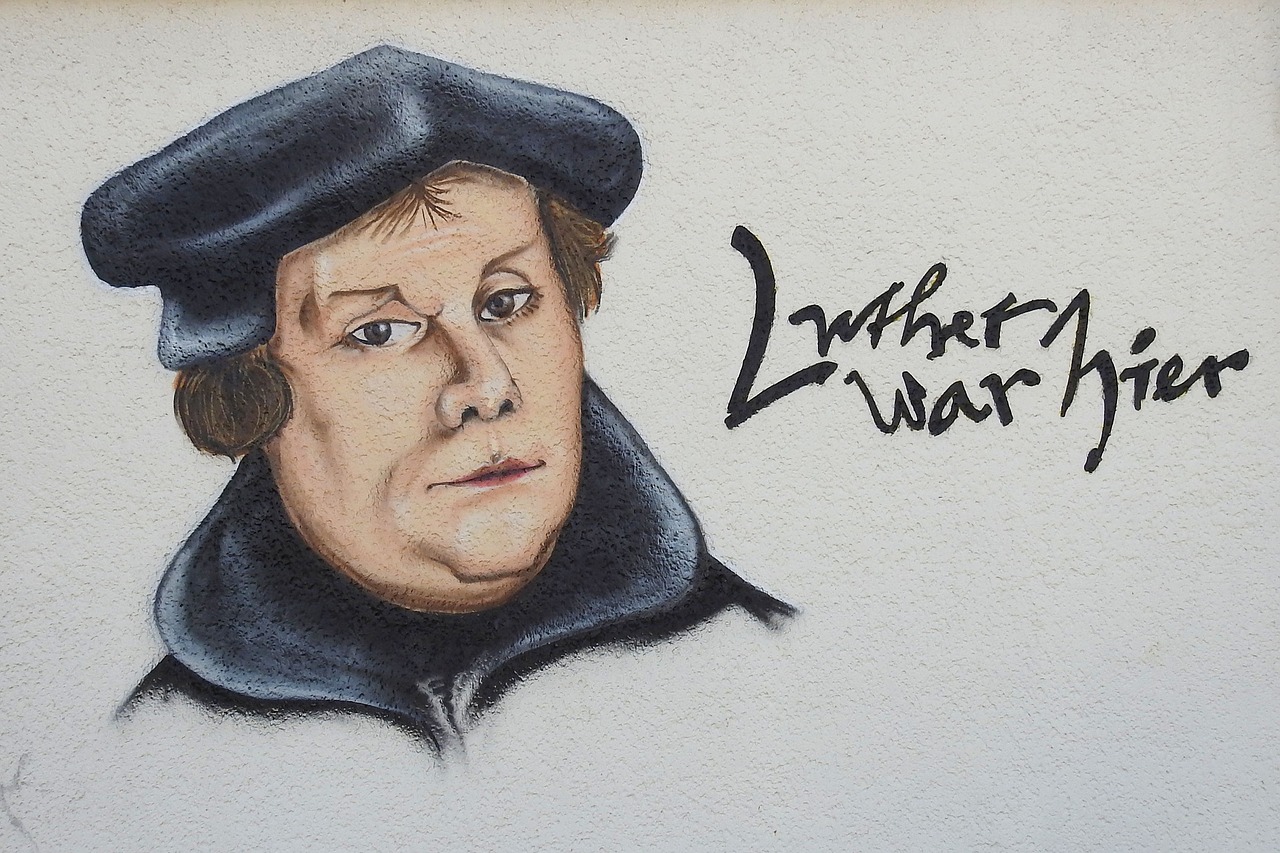

Die Neuzeit brachte weitere Meilensteine. Mit der Einführung der Reformation 1539, maßgeblich unterstützt durch Martin Luther, wandelte sich das geistliche Leben der Stadt. Wenige Jahrzehnte zuvor, 1501, wurde die erste Wasserleitung in Auftrag gegeben, und 1511/12 eröffnete die erste städtische Lateinschule ihre Pforten. Doch auch Kriege hinterließen ihre Narben: Die Völkerschlacht von 1813, eine der größten Schlachten der Geschichte, markierte eine entscheidende Niederlage Napoleons und machte Leipzig zum Schauplatz europäischer Geschichte. Das 1913 fertiggestellte Völkerschlachtdenkmal erinnert noch heute an diese dramatischen Tage. Wer mehr über diese und andere Epochen erfahren möchte, findet umfassende Informationen in der Geschichte der Stadt Leipzig auf Wikipedia.

Das 19. Jahrhundert verwandelte Leipzig in einen der bedeutendsten Verkehrsknotenpunkte Mitteldeutschlands. 1825 wurde der Börsenverein der Deutschen Buchhändler gegründet, und die Stadt etablierte sich als Hauptstadt des Buchdrucks und der Verlagsindustrie. Zeitweise stieg sie zur viertgrößten Stadt Deutschlands auf, ein Beweis für ihren wirtschaftlichen und kulturellen Einfluss. Doch die folgenden Jahrhunderte brachten auch Herausforderungen. Im Ersten Weltkrieg verloren etwa 17.000 Leipziger ihr Leben, und im Zweiten Weltkrieg erlitt die Stadt schwere Zerstörungen durch Luftangriffe, insbesondere 1943. Am 18. April 1945 wurde Leipzig schließlich von der US-Armee besetzt, was das Ende des Krieges in der Region einleitete.

Nach der Wiedervereinigung 1990 musste sich Leipzig neu erfinden. Die industrielle Bedeutung schwand, doch die Stadt behauptete ihre Rolle als Messe- und Universitätsstandort. Die traditionsreiche Messe zieht weiterhin Besucher aus aller Welt an, während die Universität ein Magnet für Studierende und Forscher bleibt. So spiegelt die Entwicklung Leipzigs eine faszinierende Mischung aus Beständigkeit und Wandel wider, die sich in jedem Winkel der Stadt abzeichnet.

Die Gründung und frühe Entwicklung

Reisen wir zurück in eine Zeit, in der das Summen von Marktplätzen und das Klirren von Münzen die Luft erfüllten, in ein Zeitalter, in dem aus einem kleinen slawischen Siedlungsort ein bedeutender Handelsknotenpunkt erwuchs. Im 12. Jahrhundert legte Leipzig den Grundstein für seine beeindruckende Entwicklung, als es 1165 durch den Stadtbrief des Markgrafen Otto II. von Meißen offiziell Stadtrecht und Marktprivilegien erhielt. Diese Urkunde markierte den Beginn einer Ära, in der die günstige Lage an der Kreuzung alter Handelswege – der Via Regia und der Via Imperii – zur treibenden Kraft für Wachstum und Wohlstand wurde.

Schon bald nach dieser Anerkennung begann sich der Ort als Handelszentrum zu etablieren. Die Leipziger Messe, deren Wurzeln bis ins Jahr 1190 zurückreichen, entwickelte sich zu einem pulsierenden Treffpunkt für Kaufleute aus nah und fern. Händler aus ganz Europa strömten herbei, um Waren wie Pelze, Stoffe und Gewürze zu tauschen, und die strategische Position zwischen Ost und West machte Leipzig zu einem unverzichtbaren Glied im mittelalterlichen Handelsnetz. Diese frühe wirtschaftliche Blüte wurde durch die erste urkundliche Erwähnung einer Münzstätte um 1220 unterstrichen, ein Zeichen dafür, dass der Ort nicht nur ein Umschlagplatz, sondern auch ein finanzielles Zentrum war.

Parallel zu den wirtschaftlichen Impulsen setzte auch ein kultureller Aufbruch ein. Ab 1165 begann der Bau der St.-Nikolai-Kirche, der ältesten Stadtpfarrkirche, die nicht nur als geistliches Zentrum diente, sondern auch die wachsende Bedeutung des Ortes symbolisierte. Ihre Mauern, die bis heute stehen, erzählen von einer Gemeinschaft, die sich nicht nur auf Handel, sondern auch auf Glauben und Zusammenhalt stützte. Anders als viele andere Städte jener Zeit blieb Leipzig frei von der Herrschaft eines Fürsten oder Bischofs, was einen ausgeprägten bürgerlichen Geist förderte – eine Eigenheit, die den Charakter der Stadt nachhaltig prägen sollte.

Die Handelsprivilegien, die Leipzig im Laufe der Jahrhunderte erhielt, gipfelten 1497 in der Erhebung zur Reichsmesse durch Kaiser Maximilian I. Dieses Privileg sicherte der Stadt eine Sonderstellung im Heiligen Römischen Reich und verstärkte ihre Rolle als Drehscheibe des internationalen Handels. Besonders der Ost-West-Handel florierte, und Leipzig wurde zu einem Ort, an dem Kulturen und Ideen ebenso ausgetauscht wurden wie Waren. Wer tiefer in diese faszinierende Frühgeschichte eintauchen möchte, findet umfangreiche Details in der Geschichte der Stadt Leipzig auf Wikipedia, wo die Entwicklung von den Anfängen bis zur Neuzeit ausführlich dokumentiert ist.

Neben dem Handel begann sich auch das städtische Leben zu formen. Die Bürger organisierten sich in Gilden und Zünften, die nicht nur wirtschaftliche Interessen vertraten, sondern auch soziale Strukturen schufen. Marktstände und Werkstätten säumten die Straßen, und die ersten städtischen Bauten zeugten von einem wachsenden Selbstbewusstsein. Während andere Städte unter der Last feudaler Abhängigkeiten litten, entwickelte sich hier eine Gemeinschaft, die auf Eigeninitiative und Handel basierte – ein Nährboden für die kulturellen und intellektuellen Errungenschaften, die in den folgenden Jahrhunderten folgen sollten.

So legte das 12. Jahrhundert den Grundstein für eine Stadt, die sich durch ihre wirtschaftliche Stärke und ihren unabhängigen Geist auszeichnete. Die ersten Impulse des Handels und der kulturellen Entwicklung wirkten wie ein Samen, der in den kommenden Epochen weiterkeimen und Leipzig zu einem der bedeutendsten Zentren Mitteldeutschlands machen sollte.

Leipzig als Handelsstadt

Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich das geschäftige Treiben eines mittelalterlichen Marktes vor: Kaufleute rufen ihre Waren aus, Karren rollen über Kopfsteinpflaster, und der Duft von Gewürzen mischt sich mit dem Rauch der Schmieden. Im Mittelalter war Leipzig genau solch ein brodelnder Mittelpunkt des Handels, ein Ort, der durch seine einzigartige Lage an der Schnittstelle der Via Regia und der Via Imperii zum Dreh- und Angelpunkt des europäischen Warenaustauschs avancierte. Diese strategische Position machte die Stadt zu einem Magneten für Händler aus Ost und West, die hier zusammenkamen, um Geschäfte zu tätigen und Netzwerke zu knüpfen.

Schon im 12. Jahrhundert, nach der Verleihung von Stadtrecht und Marktprivilegien im Jahr 1165, begannen die Wurzeln der Leipziger Messe zu sprießen. Was als regionaler Handelsplatz begann, entwickelte sich rasant zu einem der bedeutendsten Messestandorte Europas. Händler aus dem Heiligen Römischen Reich, aus slawischen Gebieten und sogar aus fernen Regionen wie Flandern oder Italien brachten ihre Waren – von kostbaren Stoffen über Gewürze bis hin zu Fellen – in die Stadt. Diese Vielfalt an Gütern und Kulturen verwandelte die Märkte in wahre Schmelztiegel des Austauschs, wo nicht nur Waren, sondern auch Ideen und Innovationen die Besitzer wechselten.

Ein entscheidender Moment kam 1497, als Kaiser Maximilian I. die Leipziger Messe zur Reichsmesse erhob. Dieses Privileg stellte sicher, dass die Stadt eine Sonderstellung im Reich einnahm und von besonderen Schutzrechten profitierte, die den Handel weiter ankurbelten. Im Gegensatz zu vielen anderen Städten, die unter der Kontrolle von Fürsten oder Bischöfen standen, bewahrte Leipzig seinen bürgerlichen Charakter, was den Unternehmergeist der Einwohner stärkte. Gilden und Zünfte organisierten das wirtschaftliche Leben, während der Stadtrat zunehmend Macht übernahm und die Interessen der Händler vertrat.

Besonders im 15. Jahrhundert erlebte der Pelzhandel am Brühl eine Blütezeit, die Leipzig zu einem der führenden Zentren dieser Branche machte. Felle aus dem Osten, verarbeitet und gehandelt von einheimischen Kürschnern, wurden zu einem Exportschlager, der den Wohlstand der Stadt mehren half. Die Märkte, die zweimal jährlich stattfanden, zogen nicht nur Händler, sondern auch Handwerker und Reisende an, die das städtische Leben bereicherten. Wer mehr über diese faszinierende Epoche erfahren möchte, kann sich in der Geschichte der Stadt Leipzig auf Wikipedia vertiefen, wo die wirtschaftliche Entwicklung ausführlich beschrieben ist.

Die Bedeutung der Messewirtschaft ging weit über den reinen Handel hinaus. Durch die ständige Begegnung verschiedener Kulturen entwickelte sich in Leipzig eine Offenheit, die den Grundstein für spätere intellektuelle und kulturelle Errungenschaften legte. Kaufleute brachten nicht nur Waren, sondern auch Nachrichten, Techniken und Bräuche mit, die das Leben in der Stadt prägten. Gleichzeitig wuchs die Infrastruktur: Lagerhäuser, Gasthäuser und Handelskontore entstanden, um den Bedürfnissen der Besucher gerecht zu werden, und die erste urkundliche Erwähnung einer Münzstätte um 1220 unterstreicht, wie sehr Leipzig bereits damals als finanzielles Zentrum wahrgenommen wurde.

Doch nicht alles war eitel Sonnenschein in dieser Epoche des Aufstiegs. Die Stadt musste sich gegen Konkurrenz anderer Handelsplätze behaupten und war immer wieder politischen Spannungen ausgesetzt. Dennoch gelang es den Bürgern, ihre Unabhängigkeit zu wahren und die Messe als unverzichtbaren Bestandteil des europäischen Handelsnetzwerks zu etablieren. So wurde im Mittelalter der Grundstein für eine wirtschaftliche Stärke gelegt, die Leipzig über Jahrhunderte hinweg prägen sollte.

Die Reformation und ihre Auswirkungen

Hören Sie das Echo einer Predigt, die durch die Hallen einer alten Kirche hallt, und spüren Sie den Wind des Wandels, der im 16. Jahrhundert durch Europa fegte. In dieser bewegten Zeit wurde Leipzig zu einem Brennpunkt der Reformation, einer geistlichen und gesellschaftlichen Umwälzung, die die Grundfesten der christlichen Welt erschütterte. Hier, in einer Stadt, die bereits für ihren Handel und ihre Offenheit bekannt war, fanden die Ideen Martin Luthers fruchtbaren Boden, um Wurzeln zu schlagen und das religiöse Leben nachhaltig zu verändern.

Die Reformation erreichte Leipzig im Jahr 1539, als Herzog Heinrich der Fromme die neuen Lehren offiziell einführte. Entscheidend für diesen Wandel war die direkte Beteiligung Martin Luthers, der persönlich in die Stadt kam, um in der St.-Nikolai-Kirche zu predigen. Seine Botschaft von der Rechtfertigung durch Glauben allein, unabhängig von kirchlichen Ritualen oder Ablässen, sprach viele Bürger an, die sich von der Autorität des Papsttums und den Praktiken der katholischen Kirche entfremdet fühlten. Luther, der 1517 mit seinen 95 Thesen in Wittenberg den Auftakt zur Reformation gegeben hatte, brachte eine Theologie mit, die den individuellen Glauben in den Mittelpunkt stellte und die Bibel als alleinige Quelle der Wahrheit betonte.

Bereits zwei Jahrzehnte zuvor, im Jahr 1519, hatte Leipzig eine zentrale Rolle in der frühen Reformationsbewegung gespielt. Die sogenannte Leipziger Disputation, ein theologisches Streitgespräch zwischen Luther und dem katholischen Theologen Johann Eck, fand an der Universität Leipzig statt. In dieser Debatte verteidigte Luther seine Kritik an der Kirche und stellte sich gegen die päpstliche Autorität, was die Spaltung zwischen den Anhängern der alten und der neuen Lehren weiter vertiefte. Dieses Ereignis machte die Stadt zu einem geistigen Schlachtfeld, auf dem die Zukunft des Christentums in Europa ausgefochten wurde, und zog die Aufmerksamkeit von Gelehrten und Gläubigen aus ganz Deutschland auf sich.

Die Einführung der Reformation hatte weitreichende Folgen für das städtische Leben. Klöster wurden aufgelöst, ihre Güter säkularisiert, und die Kirchenorganisation wurde neu strukturiert. Die Bürger Leipzigs, die ohnehin einen starken bürgerlichen Geist pflegten, begrüßten die Betonung individueller Gewissensfreiheit, die Luthers Lehren mit sich brachten. Gleichzeitig förderte die Reformation die Bildung, da Luther darauf bestand, dass jeder Gläubige die Bibel selbst lesen sollte. Dies führte zu einem verstärkten Fokus auf Schulen und zur Verbreitung von Schriften in deutscher Sprache – ein Impuls, der Leipzig später als Zentrum des Buchdrucks und der Verlagsindustrie weiter stärken sollte.

Luthers Einfluss ging über die reine Theologie hinaus. Seine Übersetzung des Neuen Testaments ins Deutsche, die er 1522 während seines Aufenthalts auf der Wartburg vollendete, trug dazu bei, eine einheitliche deutsche Schriftsprache zu schaffen, die auch in Leipzig Verbreitung fand. Für alle, die mehr über Luthers Leben und Werk erfahren möchten, bietet die englischsprachige Wikipedia-Seite zu Martin Luther eine umfassende Übersicht über seine theologischen Beiträge und historischen Meilensteine. In Leipzig selbst wurde der Reformator zu einer Symbolfigur für den Wandel, und seine Predigten hinterließen einen bleibenden Eindruck in der kollektiven Erinnerung der Stadt.

Die Reformation brachte jedoch auch Spannungen mit sich. Während viele Einwohner die neuen Ideen begrüßten, gab es auch Widerstand von jenen, die an den alten Traditionen festhielten. Die Stadt wurde zum Schauplatz von Konflikten zwischen katholischen und protestantischen Kräften, insbesondere während des Schmalkaldischen Krieges in den 1540er-Jahren, als Leipzig 1547 belagert wurde. Dennoch setzte sich die protestantische Lehre durch und prägte das geistliche und kulturelle Leben nachhaltig, wodurch Leipzig zu einem wichtigen Zentrum des Protestantismus in Sachsen wurde.

Kulturelle Blüte im und Jahrhundert

Stellen Sie sich eine Stadt vor, in der die Klänge von Orgeln und Chören durch die Straßen wehen, wo Gelehrte in alten Hallen debattieren und Künstler ihre Visionen zum Leben erwecken. Leipzig hat sich über die Jahrhunderte als ein Hort der Kultur etabliert, ein Ort, an dem Musik, Bildung und Kreativität eine einzigartige Symbiose eingegangen sind. Diese kulturelle Blüte, die bis heute nachhallt, nahm ihren Anfang mit visionären Institutionen und Persönlichkeiten, die der Stadt ein unverwechselbares Erbe hinterließen.

Ein Meilenstein in der kulturellen Entwicklung war die Gründung der Universität Leipzig im Jahr 1409. Als eine der ältesten Hochschulen im deutschsprachigen Raum zog sie schnell Gelehrte und Studierende aus ganz Europa an, die hier Wissen in Theologie, Recht, Medizin und Philosophie suchten. Gegründet von Professoren und Studenten, die aus Prag flohen, wurde die Universität zu einem Zentrum des intellektuellen Austauschs. Sie spielte eine Schlüsselrolle in der Reformation, als sie 1519 Schauplatz der Leipziger Disputation zwischen Martin Luther und Johann Eck war, und prägte damit nicht nur die religiöse, sondern auch die geistige Landschaft der Stadt.

Neben der akademischen Welt blühte in Leipzig auch die Musikszene auf, die der Stadt den Ruf eines musikalischen Epizentrums einbrachte. Im 18. Jahrhundert wurde Leipzig zur Heimat von Johann Sebastian Bach, der von 1723 bis zu seinem Tod 1750 als Thomaskantor wirkte. Unter seiner Leitung erreichte der Thomanerchor, eine der ältesten musikalischen Institutionen Deutschlands, neue Höhen. Bach komponierte in Leipzig einige seiner bedeutendsten Werke, darunter die Matthäus-Passion, die in der Thomaskirche uraufgeführt wurde. Seine Präsenz verwandelte die Stadt in einen Anziehungspunkt für Musiker und Komponisten, und sein Erbe lebt in den Konzerten und Festivals weiter, die bis heute stattfinden.

Die musikalische Tradition setzte sich im 19. Jahrhundert fort, als Felix Mendelssohn Bartholdy 1835 das Gewandhausorchester übernahm. Mendelssohn, ein Bewunderer Bachs, trug dazu bei, dessen Werke wiederzuentdecken und einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Unter seiner Leitung wurde 1843 das Leipziger Konservatorium gegründet, die erste Hochschule für Musik in Deutschland, die Talente wie Edvard Grieg und Arthur Sullivan ausbildete. Diese Institution festigte Leipzigs Stellung als Wiege der klassischen Musik und zog Künstler aus aller Welt an, die hier Inspiration und Ausbildung fanden.

Parallel zur Musikszene entwickelte sich Leipzig auch zu einem Zentrum der Literatur und des Buchdrucks. Bereits im 15. Jahrhundert, nur wenige Jahrzehnte nach Gutenbergs Erfindung, wurde hier eine der ersten Druckereien eingerichtet. Im 17. Jahrhundert erschien 1650 die erste Tageszeitung der Welt in Leipzig, ein Meilenstein in der Mediengeschichte. Die Stadt wurde zur Heimat renommierter Verlage wie Reclam, der ab 1867 mit der „Universal-Bibliothek“ preiswerte Ausgaben der Weltliteratur veröffentlichte. Für Interessierte bietet die Seite Knowunity Einblicke in die kulturelle Blüte der Goldenen Zwanziger, eine Zeit, in der Leipzig ebenfalls von künstlerischen und technischen Innovationen profitierte.

Im 20. Jahrhundert, insbesondere während der Goldenen Zwanziger, erlebte die Stadt eine weitere kulturelle Hochphase. Trotz der wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen der Weimarer Republik pulsierte das Leben in Leipzig mit Kabaretts, Varieté-Theatern und einer lebendigen Kunstszene. Die Stadt wurde zu einem Treffpunkt für Kreative, die neue Ausdrucksformen in Malerei, Literatur und Musik suchten. Diese kulturelle Vielfalt spiegelte sich auch in der Architektur wider, mit neuen Bauwerken und der Modernisierung des Stadtbildes, die den Geist der Zeit einfingen.

Die Völkerschlacht von

Erleben Sie den Donner der Kanonen und das Klirren der Säbel, wenn Sie sich in die herbstlichen Tage des Jahres 1813 versetzen, in denen die Felder um Leipzig zum Schauplatz einer der größten und blutigsten Schlachten der Geschichte wurden. Vom 16. bis 19. Oktober tobte die Völkerschlacht, ein titanisches Aufeinandertreffen, das nicht nur das Schicksal der Stadt, sondern ganz Europas entscheidend veränderte. Hier, im Herzen Sachsens, trafen die Koalitionstruppen aus Russland, Preußen, Österreich, Schweden und kleineren Fürstentümern auf die französische Armee unter Napoleon Bonaparte, in einem Kampf, der als Wendepunkt der napoleonischen Kriege in die Geschichte einging.

Die Völkerschlacht, ein Begriff, den der Dichter Achim von Arnim kurz nach dem Ereignis prägte, war ein gigantisches militärisches Unterfangen. Bis zu 600.000 Soldaten aus über einem Dutzend Ländern standen sich gegenüber, was sie zur größten Schlacht vor dem 20. Jahrhundert machte. Napoleon verfügte zunächst über etwa 210.000 Mann, während die Alliierten mit über 200.000 Soldaten anrückten, deren Zahl im Verlauf der Kämpfe noch wuchs. Die Schlacht begann am 16. Oktober mit erbitterten Gefechten um Orte wie Markkleeberg und Wachau, bei denen beide Seiten hohe Verluste erlitten. Am 17. Oktober gelang es den Alliierten unter Blücher, strategische Positionen wie Eutritzsch und Gohlis einzunehmen, während Napoleon am 18. Oktober seine Positionen aufgeben musste und den Rückzug einleitete.

Der Rückzug der französischen Truppen am 19. Oktober geriet zur Katastrophe. Ein vorzeitiger Brückensprengung während des Rückzugs über die Elster führte zu Chaos, Tausende Soldaten wurden getötet oder gefangen genommen, darunter auch der polnische Fürst Poniatowski, der beim Versuch, den Fluss zu überqueren, ertrank. Die Verluste waren enorm: Die Alliierten beklagten etwa 75.000 Tote und Verwundete, während die französische Seite rund 45.000 Soldaten verlor und weitere 15.000 in Gefangenschaft gerieten. Für Leipzig selbst hatte die Schlacht verheerende Folgen – die Stadt wurde zum Lazarett, und eine Typhus-Epidemie brach aus, die zahlreiche Zivilisten das Leben kostete.

Die politischen und strategischen Auswirkungen der Völkerschlacht waren weitreichend. Der Sieg der Koalition zwang Napoleon zum Rückzug hinter den Rhein und leitete den Zerfall des Rheinbunds ein, jener von Frankreich abhängigen deutschen Staaten. Sein Einfluss in Deutschland schwand rapide, und nur wenige Monate später, im März 1814, besetzten die Alliierten Paris, was zur Verbannung Napoleons auf die Insel Elba führte. Für Europa markierte die Schlacht den Anfang vom Ende der napoleonischen Herrschaft und ebnete den Weg für den Wiener Kongress, der die politische Landkarte des Kontinents neu zeichnen sollte. Wer sich tiefer in die Details dieses historischen Ereignisses einlesen möchte, findet umfassende Informationen auf der Seite Völkerschlacht bei Leipzig auf Wikipedia.

Für Leipzig hinterließ die Völkerschlacht nicht nur physische und menschliche Narben, sondern auch einen bleibenden Platz in der europäischen Geschichte. Die Stadt wurde zum Symbol des Widerstands gegen die französische Vorherrschaft, und die Erinnerung an die gefallenen Soldaten und die Zivilbevölkerung prägte das kollektive Gedächtnis. Hundert Jahre später, im Jahr 1913, wurde das Völkerschlachtdenkmal eingeweiht, ein 91 Meter hohes Monument, das bis heute an die dramatischen Ereignisse erinnert. Es steht als Mahnmal für die Opfer und als Zeugnis der historischen Bedeutung, die Leipzig in diesem entscheidenden Moment zukam.

Die Nachwirkungen der Schlacht hallten noch lange nach, sowohl in der Stadt als auch darüber hinaus. Leipzig musste sich von den Zerstörungen erholen, doch die Befreiung von der napoleonischen Herrschaft brachte auch neue Hoffnungen und Möglichkeiten für die Zukunft. Die Ereignisse von 1813 wurden zu einem Wendepunkt, der die Weichen für die kommenden politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen stellte.

Industrialisierung und Urbanisierung

Betrachten Sie das Bild einer Stadt, die sich im 19. Jahrhundert wie im Fieberwahn verwandelt: Rauch steigt aus Schornsteinen auf, Maschinen dröhnen in Fabriken, und die Straßen füllen sich mit Arbeitern, die eine neue Ära einleiten. Während der Industrialisierung erlebte Leipzig eine beispiellose Transformation, die es von einer traditionsreichen Handelsmetropole zu einem der führenden Industriezentren Deutschlands machte. Dieser Wandel brachte nicht nur wirtschaftlichen Fortschritt, sondern auch tiefgreifende soziale Herausforderungen, die das Leben der Menschen nachhaltig prägten.

Im Zuge der Industrialisierung, die in Leipzig besonders ab den 1830er-Jahren an Fahrt aufnahm, entwickelte sich die Stadt zu einem Knotenpunkt für Verkehr und Produktion. Die Eröffnung der ersten Fernbahnlinie Deutschlands im Jahr 1835 zwischen Leipzig und Dresden markierte den Beginn einer neuen Ära der Mobilität. Die Stadt wurde zum zentralen Verkehrsknotenpunkt in Mitteldeutschland, was die Ansiedlung von Industrieunternehmen begünstigte. Besonders im Westen Leipzigs, im Stadtteil Plagwitz, entstand das erste planmäßig entwickelte Industriegebiet Deutschlands. Unter der Leitung des Unternehmers Dr. Carl Erdmann Heine, der zwischen 1840 und 1880 wirkte, wurde Plagwitz zu einem Modell für industrielle Urbanisierung. Heine förderte die wirtschaftliche Nutzung von Wasserwegen wie dem Karl-Heine-Kanal und schuf ein Gebiet, das Wohnquartiere, Arbeitsplätze und Transportwege miteinander verband.

Die industrielle Expansion zog zahlreiche Unternehmen an, von Textilfabriken über Maschinenbau bis hin zur Druckindustrie, die in Leipzig eine lange Tradition hatte. Die Stadt wuchs rasant, und zeitweise stieg sie zur viertgrößten Stadt Deutschlands auf. Fabriken wie die in Plagwitz oder die Kulturfabrik WERK 2 in Connewitz, die heute als historische Zeugnisse der Industriekultur gelten, prägten das Stadtbild. Wer mehr über diese beeindruckenden Relikte erfahren möchte, findet auf der Seite Leipzig Travel eine Fülle an Informationen zur Industriekultur der Stadt. Doch mit dem Wachstum kamen auch enorme soziale Belastungen, die das Leben der arbeitenden Bevölkerung überschatteten.

Die rasante Urbanisierung führte zu einer massiven Zuwanderung von Arbeitskräften aus ländlichen Gebieten, die in Leipzig ihr Glück suchten. Die Bevölkerung explodierte, und die Wohnverhältnisse verschlechterten sich dramatisch. In sogenannten Mietskasernen, engen und oft unhygienischen Mehrfamilienhäusern, lebten Arbeiterfamilien unter beengten Bedingungen. Mangelnde sanitäre Einrichtungen und schlechte Luftqualität durch die Nähe zu Fabriken führten zu gesundheitlichen Problemen, während lange Arbeitszeiten und niedrige Löhne die Lebensqualität weiter verschlechterten. Kinderarbeit war weit verbreitet, da viele Familien auf das Einkommen ihrer jüngsten Mitglieder angewiesen waren.

Die sozialen Spannungen nahmen zu, und Leipzig wurde zu einem Zentrum der Arbeiterbewegung. Im Jahr 1863 wurde hier der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein gegründet, eine der ersten politischen Organisationen der deutschen Arbeiterklasse, die unter der Führung von Ferdinand Lassalle für bessere Arbeitsbedingungen und politische Rechte kämpfte. Streiks und Proteste wurden häufiger, da die Arbeiter gegen Ausbeutung und miserable Lebensumstände aufbegehrten. Gleichzeitig entstanden erste soziale Initiativen, wie Genossenschaften und Krankenkassen, die von der wachsenden Solidarität unter den Arbeitern zeugten, doch diese Maßnahmen konnten die tiefen Ungleichheiten nur bedingt mildern.

Die Industrialisierung veränderte auch die städtische Infrastruktur grundlegend. Neben den Fabriken und Kanälen entstanden neue Verkehrswege und öffentliche Einrichtungen, um dem Wachstum gerecht zu werden. Doch die Schattenseiten des Fortschritts blieben unübersehbar: Die Umweltbelastung durch Fabrikemissionen nahm zu, und die soziale Kluft zwischen den wohlhabenden Industriellen und der arbeitenden Bevölkerung vertiefte sich. Leipzig stand exemplarisch für die Ambivalenz dieser Epoche – einerseits ein Motor des Fortschritts, andererseits ein Ort, an dem die menschlichen Kosten der Moderne deutlich sichtbar wurden.

Die Rolle Leipzigs im Nationalsozialismus

Versetzen Sie sich in eine Zeit, in der die Schatten der Unterdrückung über Leipzig fielen, eine Epoche, in der die Stadt unter dem Joch der nationalsozialistischen Ideologie zu leiden hatte. Von 1933 bis 1945 wurde Leipzig, wie ganz Deutschland, in die finsteren Machenschaften des NS-Regimes verstrickt, was tiefgreifende und tragische Auswirkungen auf die Bevölkerung mit sich brachte. Diese Jahre markierten eine der dunkelsten Perioden in der Geschichte der Stadt, geprägt von Verfolgung, Zerstörung und unermesslichem Leid.

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 begann in Leipzig eine systematische Unterdrückung jeglicher Opposition. Die Stadt, die einst für ihre kulturelle Vielfalt und intellektuelle Freiheit bekannt war, wurde zum Schauplatz von Gleichschaltung und Repression. Politische Gegner, insbesondere Kommunisten und Sozialdemokraten, wurden verhaftet, inhaftiert oder in Konzentrationslager geschickt. Die jüdische Gemeinde, die über Jahrhunderte ein integraler Bestandteil des städtischen Lebens gewesen war, wurde Ziel brutaler Verfolgung. Synagogen wurden zerstört, insbesondere während der Reichspogromnacht im November 1938, und viele jüdische Bürger wurden enteignet, deportiert oder ermordet. Die einst blühende jüdische Kultur in Leipzig wurde nahezu ausgelöscht.

Ein besonders düsteres Kapitel dieser Zeit war der Einsatz von Zwangsarbeit. Zwischen 1939 und 1945 wurden über 20 Millionen Menschen aus ganz Europa zur Arbeit für die deutsche Wirtschaft gezwungen, und Leipzig spielte eine zentrale Rolle in diesem System der Ausbeutung. Tausende Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, darunter Kriegsgefangene, Zivilisten aus besetzten Gebieten und KZ-Häftlinge, wurden in der Stadt und ihrer Umgebung unter unmenschlichen Bedingungen zur Arbeit gezwungen. Sie schufteten in der Industrie, im Bauwesen und sogar in Privathaushalten, litten unter unzureichender Ernährung, mangelnder medizinischer Versorgung und lebten in elenden Baracken. Die Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig dokumentiert diese Verbrechen und bietet auf ihrer Website umfassende Informationen zur NS-Zwangsarbeit, die einen eindrucksvollen Einblick in das Leid dieser Menschen geben.

Die Stadt selbst wurde während des Zweiten Weltkriegs zum Ziel schwerer Luftangriffe der Alliierten, insbesondere im Jahr 1943, als große Teile des Stadtzentrums zerstört wurden. Diese Bombardierungen forderten Tausende zivile Opfer und hinterließen eine verwüstete Stadtlandschaft. Die Bevölkerung lebte in ständiger Angst vor weiteren Angriffen, während die Lebensbedingungen durch Lebensmittelknappheit und Rationierungen immer schwieriger wurden. Leipzig, das einst ein Zentrum des Handels und der Kultur war, wurde zu einem Ort des Überlebenskampfes, in dem der Alltag von Krieg und Zerstörung geprägt war.

Die NS-Zeit brachte auch kulturelle und intellektuelle Verluste mit sich. Viele Künstler, Wissenschaftler und Schriftsteller, die Leipzig einst bereichert hatten, wurden vertrieben oder zum Schweigen gebracht. Die Universität, einst ein Hort des freien Denkens, wurde ideologisch gleichgeschaltet, und jüdische Professoren sowie regimekritische Dozenten verloren ihre Positionen. Die Stadt verlor einen bedeutenden Teil ihrer geistigen Vielfalt, und die kulturelle Landschaft wurde durch Zensur und Propaganda stark eingeschränkt.

Am 18. April 1945 wurde Leipzig schließlich von der US-Armee besetzt, was das Ende der NS-Herrschaft in der Stadt einleitete. Doch die Befreiung brachte nicht sofort Erleichterung, sondern zunächst weitere Herausforderungen. Die Zerstörung war allgegenwärtig, und die Bevölkerung stand vor der Aufgabe, aus den Trümmern ein neues Leben aufzubauen. Die Wunden, die diese Jahre hinterlassen hatten – sowohl physisch als auch emotional – sollten noch lange spürbar bleiben und die kollektive Erinnerung der Stadt prägen.

Die friedliche Revolution von

Spüren Sie den Puls einer Stadt, die im Herbst 1989 zum Herzschlag des Wandels wurde, als Tausende mutiger Menschen auf die Straßen zogen, um Freiheit und Gerechtigkeit zu fordern. Leipzig spielte eine zentrale Rolle in der Friedlichen Revolution, jener gewaltfreien Bewegung, die das Ende der SED-Diktatur in der DDR einleitete und den Weg zur deutschen Wiedervereinigung ebnete. Diese entscheidenden Monate verwandelten die Stadt in einen Brennpunkt des Widerstands und machten sie zum Symbol für den unerschütterlichen Willen zur Veränderung.

Die Wurzeln der Wende reichen tief in die Unzufriedenheit der DDR-Bevölkerung, die unter wirtschaftlicher Stagnation, politischer Repression und eingeschränkten Freiheiten litt. Inspiriert von den Reformen Michail Gorbatschows in der Sowjetunion und den friedlichen Protesten in Polen begannen sich auch in der DDR oppositionelle Bewegungen zu formieren. In Leipzig nahmen diese Bestrebungen eine besondere Dynamik an, als ab dem 4. September 1989 die Montagsdemonstrationen begannen. Was mit kleinen Gebeten für den Frieden in der Nikolaikirche startete, wuchs schnell zu einer mächtigen Protestbewegung heran. Die Bürger forderten Reisefreiheit, Menschenrechte und ein Ende der SED-Herrschaft, und ihre Zahl schwoll Woche für Woche an.

Ein entscheidender Moment kam am 9. Oktober 1989, als über 70.000 Menschen friedlich durch die Straßen Leipzigs zogen – trotz der Drohung staatlicher Gewalt. Dieser Tag markierte einen Wendepunkt, da die Behörden auf den Einsatz von Gewalt verzichteten, was den Mut der Demonstranten weiter stärkte. Die Montagsdemonstrationen wurden zum Symbol des gewaltfreien Widerstands, und Leipzig erhielt den Beinamen „Heldenstadt“. Die Proteste gipfelten in der Absetzung von Erich Honecker am 18. Oktober und trugen maßgeblich zum Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 bei, einem Ereignis, das weltweit als Beginn des Endes der Teilung Deutschlands gefeiert wurde.

Die Rolle Leipzigs ging über die Demonstrationen hinaus. Die Stadt wurde zum geistigen und organisatorischen Zentrum der Opposition, mit Gruppen wie dem Neuen Forum, die Reformen forderten und den Dialog mit der Regierung suchten. Die Nikolaikirche bot nicht nur einen spirituellen Rückzugsort, sondern auch einen Raum für Diskussionen und Planungen. Die friedlichen Proteste in Leipzig inspirierten Menschen in der gesamten DDR, sich dem Widerstand anzuschließen, und trugen dazu bei, dass die Bewegung landesweit an Fahrt gewann. Für alle, die mehr über diese historische Bewegung erfahren möchten, bietet die Seite Peaceful Revolution auf Wikipedia eine detaillierte Übersicht über die Ereignisse und ihre Bedeutung.

Die Wende führte schließlich zu den ersten freien Wahlen in der DDR am 18. März 1990, bei denen die Allianz für Deutschland einen klaren Sieg errang und die Weichen für die Wiedervereinigung stellte. Am 3. Oktober 1990 war es soweit: Deutschland wurde wieder eins, und Leipzig hatte maßgeblich dazu beigetragen, diesen historischen Schritt zu ermöglichen. Die Stadt, die unter der SED-Herrschaft wirtschaftlich und kulturell gelitten hatte, stand nun vor der Herausforderung, sich in einem vereinten Deutschland neu zu erfinden. Die Montagsdemonstrationen blieben jedoch ein leuchtendes Beispiel für den Mut und die Entschlossenheit der Bürger, die mit friedlichen Mitteln eine Diktatur zu Fall brachten.

Die Ereignisse von 1989 hinterließen in Leipzig einen unauslöschlichen Eindruck. Die Nikolaikirche und der Augustusplatz, Schauplätze der Proteste, sind heute Orte des Gedenkens und der Reflexion. Sie erinnern an eine Zeit, in der die Menschen der Stadt Geschichte schrieben, indem sie für ihre Freiheit einstanden und damit den Lauf der Dinge veränderten.

Leipzig nach der Wende

Stellen Sie sich eine Stadt vor, die nach Jahrzehnten der Teilung und des Stillstands plötzlich vor einem Neuanfang steht, voller Hoffnung, aber auch vor ungeahnten Hürden. Nach der Wiedervereinigung im Oktober 1990 trat Leipzig in eine Phase der Transformation ein, die sowohl immense Chancen als auch tiefgreifende Herausforderungen mit sich brachte. Die Stadt, die eine zentrale Rolle in der Friedlichen Revolution gespielt hatte, musste sich nun wirtschaftlich, sozial und kulturell neu orientieren, um ihren Platz im vereinten Deutschland zu finden.

Die ersten Jahre nach der Wende waren für Leipzig von einem radikalen Strukturwandel geprägt. Während der DDR-Zeit war die Stadt ein bedeutendes Zentrum der Industrie gewesen, mit über 280 Betrieben in Sektoren wie Metallverarbeitung, Elektrotechnik und Textilproduktion. Doch die Umstellung auf die Marktwirtschaft führte zu einem dramatischen Rückgang der Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe – von 80.000 Beschäftigten im Jahr 1989 auf nur 17.000 bis Ende 1993. Viele Betriebe konnten im Wettbewerb mit westdeutschen Unternehmen nicht bestehen und mussten schließen, was zu hoher Arbeitslosigkeit und einem spürbaren Bevölkerungsverlust führte. Die Einwohnerzahl sank von etwa 530.000 in den späten 1980er Jahren auf unter 440.000 in den folgenden Jahrzehnten, da viele jüngere Menschen in den Westen abwanderten, um Arbeit zu finden.

Parallel zu diesen wirtschaftlichen Umbrüchen setzte die Stadt auf eine Neupositionierung als Finanz-, Messe- und Dienstleistungszentrum. Zwischen 1991 und 1995 flossen rund 50 Milliarden Mark an öffentlichen Investitionen in die Region Leipzig-Halle, um die Infrastruktur zu modernisieren und neue wirtschaftliche Impulse zu setzen. Ein markantes Projekt war der Bau des neuen Messegeländes in Mockau, das 1996 eröffnet wurde und mit Investitionen von 1,3 Milliarden Mark die traditionsreiche Leipziger Messe in die Moderne führte. Gleichzeitig erlebte die Stadt einen Immobilienboom, mit stark steigenden Bodenpreisen und einer hohen Zahl genehmigter Bauanträge, die den Wiederaufbau und die Sanierung des Stadtbildes vorantrieben. Für einen detaillierten Einblick in diese Entwicklungen bietet die Seite der Bundeszentrale für politische Bildung eine fundierte Analyse der Stadtentwicklung in den neuen Bundesländern am Beispiel Leipzigs.

Die Transformation brachte jedoch nicht nur Fortschritt, sondern auch erhebliche soziale und ökologische Herausforderungen mit sich. Die Umweltbelastung, die in der DDR-Zeit durch die Industrie und den Braunkohleabbau südlich der Stadt extrem hoch gewesen war, musste dringend angegangen werden. Erste Maßnahmen zur Sanierung und zur Verbesserung der Luft- und Wasserqualität wurden eingeleitet, doch die Spuren der jahrzehntelangen Verschmutzung waren nicht über Nacht zu beseitigen. Gleichzeitig kämpfte die Stadt mit der sozialen Integration und der Schaffung neuer Arbeitsplätze, um den Verlust der Industrie auszugleichen. Die Stadtverwaltung setzte auf die Förderung des Mittelstands und die Umwidmung von Gewerbeflächen, um kleinere Unternehmen anzuziehen und die Wirtschaft zu diversifizieren.

Ein weiterer Aspekt der Transformation war die kulturelle und städtebauliche Erneuerung. Nach Jahrzehnten des Verfalls unter der SED-Herrschaft begann Leipzig, sein historisches Erbe wiederzubeleben. Zahlreiche Gebäude im Stadtzentrum, die in der DDR-Zeit vernachlässigt worden waren, wurden restauriert, und neue Projekte wie der City-Tunnel, der den Bahnverkehr modernisierte, wurden in Angriff genommen. Die Stadt zog zunehmend junge Kreative und Studierende an, die in Leipzig eine erschwingliche Alternative zu westdeutschen Metropolen sahen, was zu einem kulturellen Aufschwung führte. Gleichzeitig mussten jedoch soziale Spannungen bewältigt werden, da nicht alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen von den neuen Möglichkeiten profitierten.

Die Jahre nach der Wiedervereinigung waren für Leipzig eine Zeit des Umbruchs, in der die Stadt zwischen Vergangenheit und Zukunft balancierte. Die wirtschaftliche Umstrukturierung, die Sanierung der Umwelt und die soziale Integration stellten enorme Aufgaben dar, die nicht ohne Rückschläge bewältigt werden konnten. Doch der Wille, sich neu zu erfinden, und die Energie, die aus der Friedlichen Revolution hervorging, trieben die Stadt voran und legten den Grundstein für eine dynamische Entwicklung in den kommenden Jahrzehnten.

Kulturelles Erbe und Denkmalschutz

Wandern Sie gedanklich durch die Straßen Leipzigs und lassen Sie sich von den stummen Zeugen der Vergangenheit erzählen – von gotischen Kirchen, barocken Fassaden und industriellen Relikten, die wie ein offenes Geschichtsbuch die Seele der Stadt offenbaren. Der Erhalt dieser historischen Gebäude und das Bewusstsein für das kulturelle Erbe sind für Leipzig nicht nur eine Frage der Ästhetik, sondern ein wesentlicher Bestandteil seiner Identität. Diese materiellen und immateriellen Schätze verknüpfen die Gegenwart mit Jahrhunderten voller Wandel und Widerstand und geben den Bewohnern wie Besuchern ein tiefes Gefühl der Zugehörigkeit.

Leipzig beherbergt über 14.000 Kulturdenkmale, eine beeindruckende Zahl, die die reiche Geschichte der Stadt widerspiegelt. Von der Nikolaikirche, deren Mauern seit dem 12. Jahrhundert stehen und die 1989 zum Ausgangspunkt der Friedlichen Revolution wurde, bis hin zum Völkerschlachtdenkmal, das an die dramatischen Ereignisse von 1813 erinnert – jedes Bauwerk erzählt eine eigene Geschichte. Diese Denkmale, die in einer umfassenden Liste der Kulturdenkmale in Leipzig dokumentiert sind, erstrecken sich über alle Stadtbezirke und reichen von mittelalterlichen Kirchen über barocke Bürgerhäuser bis hin zu Industriebauten des 19. Jahrhunderts. Sie sind nicht nur architektonische Meisterwerke, sondern auch Symbole der regionalen und nationalen Identität, wie es die Definition von Kulturgut auf Wikipedia treffend beschreibt.

Der Schutz dieser historischen Stätten ist eine Aufgabe, die Leipzig mit großem Engagement angeht, auch wenn die Herausforderungen nicht zu unterschätzen sind. Viele Gebäude litten während der DDR-Zeit unter Vernachlässigung, und nach der Wiedervereinigung mussten umfangreiche Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden, um den Verfall aufzuhalten. Projekte wie die Restaurierung der Thomaskirche, in der Johann Sebastian Bach wirkte, oder die Wiederherstellung des Alten Rathauses zeigen, wie wichtig es der Stadt ist, ihre Vergangenheit zu bewahren. Diese Bemühungen gehen Hand in Hand mit der Erkenntnis, dass kulturelles Erbe nicht nur materiell, sondern auch immateriell ist – Bräuche, Musiktraditionen und historische Ereignisse wie die Montagsdemonstrationen sind ebenso Teil der Leipziger Identität.

Die Bedeutung des kulturellen Erbes für Leipzig zeigt sich auch in der Art und Weise, wie die Stadt ihre Geschichte in den Alltag integriert. Festivals, Museen und Gedenkveranstaltungen, die an Meilensteine wie die Reformation oder die Wende erinnern, machen die Vergangenheit lebendig. Gebäude wie das Gewandhaus, Heimat des berühmten Orchesters, oder die Universität Leipzig, gegründet 1409, sind nicht nur historische Stätten, sondern auch lebendige Zentren des kulturellen Lebens. Sie verankern die Identität der Stadt in einem kollektiven Gedächtnis, das die Bürger mit Stolz erfüllt und gleichzeitig Touristen aus aller Welt anzieht, die in Leipzig eine einzigartige Verbindung von Geschichte und Gegenwart erleben.

Dennoch steht der Erhalt historischer Gebäude oft vor schwierigen Entscheidungen. Die Balance zwischen Modernisierung und Bewahrung ist nicht immer leicht zu finden, insbesondere in einer Stadt, die nach der Wende einen rasanten Wandel durchlief. Manche Bauwerke mussten neuen Entwicklungen weichen, während andere durch aufwendige Restaurierungen gerettet wurden. Die Diskussion über den Umgang mit Industriebauten, wie denen in Plagwitz, zeigt, wie wichtig es ist, auch die jüngere Geschichte zu bewahren – sie erzählt von der Industrialisierung und den sozialen Kämpfen, die Leipzig ebenso geprägt haben wie mittelalterliche Kirchen oder barocke Paläste.

Das kulturelle Erbe Leipzigs ist ein kostbarer Schatz, der nicht nur die Vergangenheit bewahrt, sondern auch die Zukunft inspiriert. Es erinnert daran, dass jede Epoche ihre Spuren hinterlässt, die es zu schützen und zu verstehen gilt. Die Bemühungen um den Erhalt historischer Gebäude und die Pflege immaterieller Traditionen sind ein Ausdruck der tiefen Verbundenheit der Stadt mit ihrer Geschichte, die ihre Identität in all ihren Facetten widerspiegelt.

Zukunftsausblick

Blicken Sie auf Leipzig und sehen Sie eine Stadt, die aus den Schichten ihrer Geschichte eine lebendige Gegenwart formt, stets im Spannungsfeld zwischen bewahrtem Erbe und zukunftsweisenden Visionen. Heute steht Leipzig vor einer Vielzahl an Herausforderungen und Chancen, die tief in seiner reichen Vergangenheit verwurzelt sind – eine Vergangenheit, die von Handel, Kultur, Revolution und Wiederaufbau geprägt ist. Diese historische Tiefe bietet der Stadt eine einzigartige Grundlage, um die Gegenwart zu gestalten und sich den Anforderungen einer globalisierten Welt zu stellen.

Eine der zentralen Herausforderungen für Leipzig liegt in der Balance zwischen wirtschaftlichem Wachstum und sozialer Gerechtigkeit. Nach der Wiedervereinigung hat die Stadt einen beeindruckenden Wandel durchlaufen, doch die Spuren der wirtschaftlichen Umstrukturierung sind noch spürbar. Während neue Industrien wie die Automobilbranche – mit Ansiedlungen von BMW und Porsche – und die Logistikbranche Arbeitsplätze schaffen, bleibt die Gefahr der sozialen Ungleichheit bestehen. Viele Stadtteile, die in der DDR-Zeit vernachlässigt wurden, kämpfen weiterhin mit infrastrukturellen Defiziten und einer hohen Arbeitslosenquote. Gleichzeitig zieht Leipzig als erschwingliche und kreative Metropole junge Menschen und Unternehmen an, was den Druck auf den Wohnungsmarkt erhöht und zu steigenden Mieten führt, die nicht alle Bewohner stemmen können.

Ein weiterer Knackpunkt ist der Umgang mit dem kulturellen Erbe im Kontext moderner Stadtentwicklung. Leipzig verfügt über ein reiches Erbe an historischen Gebäuden und Traditionen, doch die Modernisierung bringt oft Konflikte mit sich. Der Erhalt von Kulturdenkmalen muss mit dem Bedarf an neuen Wohn- und Gewerbeflächen in Einklang gebracht werden. Projekte wie die Sanierung des Stadtzentrums oder die Umnutzung alter Industriegebiete in Plagwitz zeigen, dass es möglich ist, Geschichte und Fortschritt zu verbinden, doch die Finanzierung solcher Vorhaben bleibt eine ständige Herausforderung. Die Stadt steht vor der Aufgabe, ihre Identität als historisches Zentrum zu bewahren, ohne den Anschluss an die Zukunft zu verlieren.

Dennoch eröffnen sich Leipzig zahlreiche Chancen, die auf seiner Geschichte aufbauen. Die Stadt hat sich als kultureller Hotspot etabliert, der Künstler, Musiker und Kreative aus aller Welt anzieht. Die Universität Leipzig, gegründet 1409, bleibt ein Magnet für Studierende und Forscher, und die Leipziger Messe behauptet ihre Position als internationaler Treffpunkt. Diese Stärken bieten die Möglichkeit, Leipzig als innovatives Zentrum für Bildung und Wirtschaft weiter zu entwickeln. Zudem hat die Stadt in den letzten Jahren von einem Bevölkerungswachstum profitiert, das neue Impulse für den Arbeitsmarkt und die kulturelle Vielfalt bringt. Für einen tieferen Einblick in die Perspektiven, die sich Leipzig bieten, lohnt ein Blick auf die Definition von Zukunftsaussichten bei Duden, die den Begriff als vielversprechende Möglichkeiten für die kommenden Jahre beschreibt.

Ein weiteres Potenzial liegt in der nachhaltigen Stadtentwicklung. Leipzig hat die Chance, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, insbesondere im Hinblick auf die Umweltbelastungen der DDR-Zeit. Initiativen zur Verbesserung der Luftqualität, zur Förderung erneuerbarer Energien und zur Schaffung grüner Räume könnten die Stadt zu einem Vorreiter für ökologisches Bewusstsein machen. Gleichzeitig steht Leipzig vor der Aufgabe, die Integration von Zuwanderern und sozial benachteiligten Gruppen voranzutreiben, um ein inklusives Gemeinschaftsgefühl zu fördern, das an die solidarischen Werte der Friedlichen Revolution anknüpft.

Die reiche Geschichte Leipzigs – von den mittelalterlichen Handelswegen über die industrielle Blüte bis hin zu den friedlichen Protesten von 1989 – bietet eine solide Basis, um diese Herausforderungen anzugehen. Sie erinnert daran, dass die Stadt immer wieder in der Lage war, sich neu zu erfinden und aus Krisen gestärkt hervorzugehen. Die aktuellen Entwicklungen sind ein weiterer Schritt in dieser langen Tradition des Wandels, bei dem Leipzig seine Vergangenheit als Kompass nutzen kann, um die Weichen für eine lebenswerte Zukunft zu stellen.

Quellen

- https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Stadt_Leipzig

- https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Leipzig

- https://de.m.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Stadt_Leipzig

- https://en.m.wikipedia.org/wiki/History_of_Leipzig

- https://derweg.org/deutschland/staedte/leipzig/

- https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther

- https://www.deutschland.de/de/topic/leben/gesellschaft-und-integration/martin-luther-und-die-folgen-500-jahre-reformation

- https://knowunity.de/knows/geschsozpol-bildung-goldene-20er-dd87bf4c-51f7-410c-9e81-529d12e8bdda

- https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkerschlacht_bei_Leipzig

- https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Leipzig

- https://www.leipzig.travel/entdecken/kultur/industriekultur-in-leipzig

- https://uni-tuebingen.de/fakultaeten/mathematisch-naturwissenschaftliche-fakultaet/fachbereiche/geowissenschaften/arbeitsgruppen/geographie/forschungsbereich/wirtschaftsgeographie/arbeitsgruppe/lehre/exkursionen/grosse-exkursion-mitteldeutschland-2021/themengebiete/suburbanisierung-am-beispiel-leipzig/

- https://www.zwangsarbeit-in-leipzig.de/

- https://www.zwangsarbeit-in-leipzig.de/de/zwangsarbeit-in-leipzig/ns-zwangsarbeit

- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Peaceful_Revolution

- https://de.m.wikipedia.org/wiki/Wende_und_friedliche_Revolution_in_der_DDR

- https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/archiv/537270/stadtentwicklung-in-den-neuen-bundeslaendern-der-sonderfall-leipzig/

- https://www.leipziginfo.de/aktuelles/artikel/sonderausstellung-im-deutschen-fotomuseum-zeigt-leipzig-vor-und-nach-der-friedlichen-revolution/

- https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kulturgut

- https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kulturdenkmale_in_Leipzig

- https://www.duden.de/rechtschreibung/Zukunftsaussichten

Suche

Suche

Mein Konto

Mein Konto